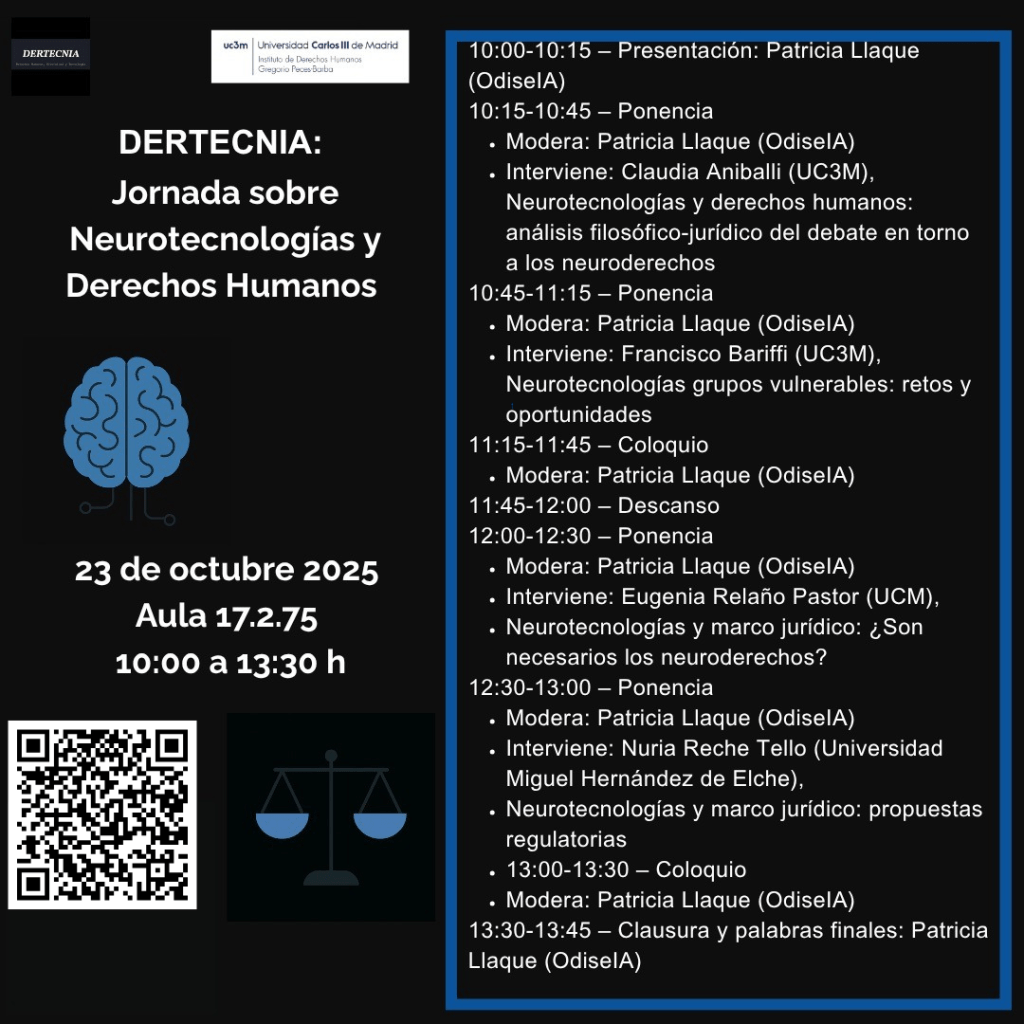

📅 23 de octubre de 2025

🏛️ Aula 17.2.75

🕙 10:00 a 13:30 h

Programa de la jornada

10:00-10:15 – Presentación: Patricia Llaque (OdiseIA).

10:15-10:45 – Ponencia.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

▶ Interviene: Claudia Aniballi (UC3M), Neurotecnologías y derechos humanos: análisis filosófico-jurídico del debate en torno a los neuroderechos.

10:45-11:15 – Ponencia.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

▶ Interviene: Francisco Bariffi (UC3M), Neurotecnologías grupos vulnerables: retos y oportunidades.

11:15-11:45 – Coloquio.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

11:45-12:00 – Descanso.

12:00-12:30 – Ponencia.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

▶ Interviene: Eugenia Relaño Pastor (UCM), Neurotecnologías y marco jurídico: ¿Son necesarios los neuroderechos?

12:30-13:00 – Ponencia.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

▶ Interviene: Nuria Reche Tello (Universidad Miguel Hernández de Elche), Neurotecnologías y marco jurídico: propuestas regulatorias.

13:00-13:30 – Coloquio.

▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).

13:30-13:45 – Clausura y palabras finales: Patricia Llaque (OdiseIA).